Die Ausstellung

Gemeinsam präsentieren Kunsthaus und Kunsthalle Nürnberg die internationale Gruppenausstellung Who’s Afraid Of Stardust? Positionen queerer Gegenwartskunst. Die Ausstellung präsentiert Werke von 30 Künstler*innen, die Aspekte queeren Lebens thematisieren und durch ihre spezifischen Sichtweisen auf soziale Machtstrukturen einen substanziellen Beitrag zur aktuellen Debatte über Diversität leisten.

Für den Ausstellungstitel stand David Bowies legendäre Kunstfigur Ziggy Stardust Pate: Kurze feuerrote Haare, ein experimentelles Make-up, hohe Schuhe und sexuell aufgeladene Bühnenshows: Mit dem Außerirdischen Ziggy Stardust schuf David Bowie 1972 eine weltberühmte Figur, die mit Geschlechterrollen und sexueller Identität spielte und zugleich eine zweigeschlechtliche und heteronormative Gesellschaftsordnung in Frage stellte. Damit verweist der Ausstellungstitel auch auf den für die queere Community zentralen Dualismus aus gesellschaftspolitischem Kampf sowie Pop und Glamour.

Wörtlich übersetzt heißt „queer“ so viel wie „schräg“ oder „seltsam“. Im englischen Sprachraum galt der Begriff lange Zeit als abwertende Bezeichnung für Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität und/oder sexuellen Orientierung nicht der gesellschaftlichen Norm entsprachen. Doch seit den 1990er-Jahren erlebte der Begriff einen Aneignungs- und Umdeutungsprozess durch die Community. Sowohl als positive Selbstbezeichnung wie auch im Kontext eines wissenschaftlichen und politischen Aktivismus steht „queer“ heute selbstbewusst für alle, die sich nicht der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft zugehörig fühlen.

Foyer

Julia Bünnagel

Julia Bünnagel (*1977) erweitert den Begriff der Bildhauerei über Gattungs- und Mediengrenzen hinweg. Form, Volumen und Struktur entstehen nicht nur aus greifbaren Materialien, sondern werden auch durch Geräusche und Klänge evoziert. Sprache und Wort sind zentrale Elemente ihrer Arbeiten, die zugleich plastische Gestalt annehmen können.

Julia Bünnagel verdeutlicht Strukturen und veranschaulicht Wahrnehmungszusammenhänge. Sound ist für sie dabei essenziell, da er unmittelbar körperlich empfunden wird und keiner Erklärung bedarf. Ausgangsmaterial für die Soundinstallation ALL HUMANS LOVE sind Schallplatten mit Liebesliedern. Durch Fragmentieren und Loopen formt sie die Klänge zu ungewöhnlichen Kompositionen. Stereotype Texte und Vocals werden verändert, wodurch die Geschlechterzuweisung verwischt.

Als Bildhauerin arbeitet sie aber nicht nur akustisch, sondern auch ortsbezogen als Installationskünstlerin und setzt mit ihren Schriftzügen einen goldenen Start in die Ausstellung. Mit ihrer Kombination aus Klang, Text und Bild knüpft Julia Bünnagel im Foyer der Kunsthalle ein vielbezügliches Assoziationsnetz, das alle einlädt, ALL HUMANS LOVE in Form eines Stickers persönlich weiterzutragen.

Die Botschaft ihrer Arbeit I'm not dancing I'm fighting (Raum 5), zitiert aus dem gleichnamigen subtil ekstatischen Dancetrack der britischen Musikerinnen Tirzah & Micatchu, unterstreicht Haltung und Ort als zentrale Momente. Orte der Freiheit und des Widerstandes sind oftmals Plätze, an denen Musik und ihre jeweilige Kultur zelebriert wird. Im Songtext folgt darauf: „I'm not shining, I'm burning/ I'm not touching, I'm feeling.” Die Zeile I'm not shining, I'm burning zitiert die Künstlerin in ihrer Wandarbeit im Foyer in schwarzer Schrift auf goldenem Grund.

Für die Ausstellung entwarf Julia Bünnagel eine T-Shirt-Kollektion. Jedes Stardust-Shirt ist ein Unikat. Die Shirts können an der Kasse sowie im Webshop erworben werden (85 Euro).

Raum 1: Zora Kreuzer // Tobias Zielony

Zora Kreuzer, Pink Champagne, 2023

Der Raum mit seiner spezifischen Architektur und Lichtsituation – das ist der Ausgangspunkt und zugleich auch der Inhalt von Zora Kreuzers Werken. Die Künstlerin arbeitet immer ortsbezogen. Sie interagiert mit den architektonischen Gegebenheiten und entwickelt daraus raumgreifende Interventionen aus Licht und Farbe, die den jeweiligen Ausstellungsraum in einen auratischen Ort verwandeln und die Grenzen zwischen Kunst und Architektur verschwimmen lassen.

Mit meist nur minimalen Eingriffen gelingt es Zora Kreuzer (*1986), höchst poetische Licht- und Farbräume zu schaffen, in denen die Realität auf einmal ganz anders und vor allem sinnlich erfahrbar wird. Ihre Arbeiten verändern die Wirkung des jeweiligen Raumes und heben seine architektonischen Eigenheiten hervor, ohne in den materiellen Bestand einzugreifen. Existierendes rückt sie in besonderer Weise ins Bewusstsein, überführt Ungesehenes in eine neue Sichtbarkeit und schärft damit unsere Wahrnehmung für die Wirklichkeit.

Eine von Zora Kreuzers zentralen Inspirationsquellen ist die Clubkultur. In Clubs herrscht eine besondere Atmosphäre und das vielleicht wichtigste Element dafür ist das Licht. Scheinwerfer, Leuchten, Neonröhren und Projektionen fügen sich hier zu Farb-Licht-Inszenierungen zusammen, die den architektonischen Raum entmaterialisieren. Seit jeher sind queere Clubs ein wichtiger Ort für die LGBTIQ* Community. Dabei geht es nicht nur um das gemeinsame Feiern. Queere Partys sind auch immer politisch, denn sich als marginalisierte Gruppe Raum zu nehmen, sichtbar zu werden, ist immer auch ein Akt des Protests.

Tobias Zielony, Maskirovka, 2017

Der Begriff „Maskirovka“ (russisch für „kleine Maskerade“) steht für eine russische Strategie der verdeckten Kriegsführung und militärischen Täuschung. Es handelt sich dabei um eine Operation, die dazu dient, den Gegner zu verwirren und ihn von dem eigentlichen Ziel der geplanten Offensive abzulenken. Die sogenannten „grünen Männer“, die 2014 die prorussischen Kräfte in der Ostukraine militärisch unterstützten, waren in Wirklichkeit russische Spezialeinheiten. Sie trugen Gesichtsmasken, um ihre wahre Identität zu verbergen.

Tobias Zielonys Arbeiten mit dem Titel Maskirovka (2017) befassen sich mit der Techno- und queeren Szene in Kiew nach der Revolution von 2013, aber noch vor der massiven Invasion der Ukraine seit Februar 2022. Die Aufnahmen wirken spontan, wie zufällig, teilweise unscharf. Junge Menschen hängen in heruntergekommenen Parks ab, warten vor den Türen eines Clubs auf Einlass, schlagen zu Hause die Zeit tot. Sie tanzen, trinken, nehmen Drogen. Vieles spielt sich im Schutz der Dunkelheit ab.

Neben den einzelnen Fotografien entstand auch eine Stopp-Motion-Animation, die sich aus 5.400 Einzelbildern zusammensetzt. In diesem Film kombiniert Tobias Zielony (*1973) seine Fotos von den Jugendlichen mit Straßenszenen und Aufnahmen, die er vom Fernsehgerät abfotografiert hat: Sie zeigen das Kriegsgeschehen an der Front im umkämpften Donbas. Der Film besitzt durchgängig zwei Bildebenen und schaltet fünfmal pro Sekunde zwischen beiden hin und her. Maskirovka ist eine zeitgenössische Erzählung über die vielschichtige Realität in der Ukraine in der Zeit zwischen den Protesten auf dem Maidan und der unverhüllten russischen Aggression seit Februar 2022.

Raum 2: Peter Hujar // Jens Pecho // Andy Warhol // Felix Gonzalez-Torres

Peter Hujar

Es ist die wahrscheinlich stillste Version queerer Kunst, für die Peter Hujar (1934 - 1987) mit seinen Bildern steht. Klassische Schwarz-Weiß-Fotografie ohne viel Staffage, atmosphärisch, weder üppig inszeniert noch provokativ. Wie kein anderer verstand Hujar es, Menschlichkeit in ihrer ganzen unverschleierten Intensität zu porträtieren. Er selbst schrieb: „Ich mache unkomplizierte, direkte Fotografien von komplizierten und schwierigen Subjekten. Ich fotografiere […] Menschen, die festhalten an der Freiheit, sie selbst zu sein.“ Die von ihm porträtierte transidente Schauspielerin Candy Darling ermächtigte sich einer Weiblichkeit, die die Gesellschaft ihr nicht zugestand, stilistisch orientiert an weiblichen Filmstars der 1940er- und 1950er-Jahre. Angefeindet wurde sie dafür nicht nur von konservativer Seite, sondern auch von Vertreter*innen der Emanzipationsbewegung, die ihr vorwarfen, ein Bild von Weiblichkeit zu verkörpern, dem sie selbst gerade zu entfliehen versuchten. Mit nur 29 Jahren verstarb Candy Darling, vermutlich an Leukämie.

Nicht zuletzt fotografierte Hujar eben jene Menschen, deren Leben und Identitäten verleugnet, deren Leiden ignoriert und billigend in Kauf genommen wurde. Stellvertretend dafür stehen die Schicksale der Porträtierten: Cookie Mueller verstarb 1989 ebenso wie ihr Ehemann an AIDS. Der ebenfalls an AIDS erkrankte Drag-Performer Ethyl Eichelberger nahm sich 1990 das Leben, weil er die Krankheit und die Nebenwirkungen der Medikamente nicht mehr ertrug.

Hujar selbst erlebte ihr Ableben nicht mehr. Er war bereits im November 1987 der Seuche zum Opfer gefallen, gefolgt von seinem Partner Paul Thek im August 1988.

Jens Pecho, Same/Shame, 2019/22

Der Entwurf für die Installation Same/Shame von Jens Pecho (*1978) entstand 2019 ursprünglich im Rahmen eines Wettbewerbs der Stadt Düsseldorf für ein Denkmal zur Erinnerung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Shame, was sowohl die Beschämung durch andere als auch das eigene Schamempfinden bedeuten kann, bezeichnet einen Aspekt queeren Lebens, der durch die lange Tradition systematischer Stigmatisierung eine traurige Allgegenwärtigkeit besitzt. Nicht grundlos steht der Begriff Pride (Stolz) als Gegenteil der Scham für die Selbstermächtigung queerer Menschen und den Kampf gegen Diskriminierung. Diese Ambivalenz manifestiert sich nicht nur in dem flackernden Wortspiel zwischen „same“ und „shame“, sondern auch in der Farbgebung des Dreiecks, dessen bunte Streifen referenziell auf die Pride-Flag der LGBTQ+ Community zu verweisen scheinen. Die trianguläre Form nimmt Bezug auf eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte. Der „Rosa Winkel“ (mit einer Spitze nach untern weisend) diente als Kennzeichnung homosexueller Häftlinge in den Konzentrationslagern des Naziregimes. Später erfuhr dieses Symbol der Unterdrückung allerdings eine Rückaneignung durch die Community und wurde in umgedrehter Form (nun weist die Spitze nach oben) zu einem Symbol der AIDS-Bewegung. So äußert sich in der Installation, die von einem Klangstück begleitet wird, das stete Wechselspiel von Scham und Unterdrückung im Gegensatz zum Stolz und dem kämpferischen Trotzen gegen Stigmata und Marginalisierung.

Andy Warhol

Cleverer Kapitalist und gleichzeitig radikaler Konsum- und Medienkritiker – für beide Erzählungen über den im US-amerikanischen Pittsburgh geborenen Andrew Warhola (1928 - 1987), Sohn russinischer Einwanderer, lassen sich schlüssige Indizien zusammentragen. Der Grafiker, Illustrator, Verleger, Maler, Filmemacher, Musikproduzent und berühmteste Vertreter der Pop-Art bleibt in seiner Person rätselhaft leer, wenn man versucht, hinter die schillernde Fassade seiner feinziselierten Dandy-Persona zu blicken. Die Ausstellung versammelt neben dem Film Andy in Drag (1981) - zu sehen im Kunsthaus -, der die Entstehung der ikonischen Polaroids aus den frühen 1980er-Jahren begleitet, auch fünf frühe Reisezeichnungen, die der damals aufstrebende Illustrator für Mode- und Lifestylemagazine während seiner Asienreise 1956 angefertigt hat: junge, leicht bekleidete Männer, mit schnellem, spontanem Kugelschreiberstrich eingefangen. Sind es Freunde des Globetrotters, zufällig auf dem Papier festgehaltene Fremde oder doch Prostituierte? Warhol hat seine Homosexualität zu Lebzeiten ebenso wenig offen verhandelt wie die meisten seiner zahlreichen Exeget*innen, die queeren Layer sind in seinem Schaffen im Rückblick aber schwer zu übersehen.

Felix Gonzalez-Torres

Die zivilisatorische Verheerung, die AIDS in der queeren Community angerichtet hat, kann kaum überschätzt werden. Angst, Leid, Einsamkeit und Tod waren unter den Betroffenen und deren Freund*innen und Bekannten derart allgegenwärtig, dass die diesbezüglichen queeren Kunstäußerungen der 1980er- und 1990er-Jahre sich durch nahezu das gesamte Spektrum der Kunstströmungen ziehen, von den Graffiti eines Keith Haring bis zur Minimal Art eines Felix Gonzalez-Torres. Mit welch anrührendem Flüstern der 1957 in Kuba geborene, im gleichen Jahr nach Puerto Rico gebrachte und ab 1979 in New York lebende schwule Installationskünstler uns Metaphern des Verlusts zu vermitteln scheint, das gehört zweifellos zu den eindringlichsten Relikten der AIDS-Katastrophe. Der in der Ausstellung gezeigte Paper Stack "Untitled" (Spaghetti) von 1990 verkörpert dieses Prinzip auf die denkbar reduzierteste Weise: Die Besucher*innen können Blätter des auf den ersten Blick unspektakulären Papierstapels mitnehmen, wodurch sich sein Volumen langsam plastisch verkleinert, in der Welt zerstreut und in letzter Konsequenz gänzlich auflöst. Durch die Ausstellungsorganisator*innen werden die Stapel zwar kontinuierlich aufgefüllt, zerfasern aber immer wieder und vergehen so buchstäblich vor den Beobachter*innen. Die interaktive Arbeit wird dadurch auch zu einer performativen, gemeinschaftlichen Konservierung jener grausamen Erfahrungen, die besonders die queeren Menschen einer ganzen Generation erlitten. Niemand wusste das besser als Felix Gonzalez-Torres selbst, der erst seinen Lebensgefährten Ross an die Seuche verlor und 1996 selbst an ihr starb.

Raum 3

Katherine Bradford

Vier Jahrzehnte lebte Gertrude Stein, Kunstsammlerin, Schriftstellerin und – Thornton Wilder zufolge – „Mutter der Moderne“ mit Alice B. Toklas zusammen. Ihre Pariser Wohnung in der Rue de Fleurus 27 war in den 1920er- und 1930er-Jahren einer der beliebtesten Treffpunkte der künstlerischen Avantgarde. Mit einem Augenzwinkern zeigt Katherine Bradfords Gemälde Gertrude Stein and Alice B Toklas Collect My Work (2022) das legendäre Paar in deren Salon mit Dielenboden und blauem Sessel. Die Rollen sind verteilt, wie sie wohl auch im wahren Leben definiert waren: Gertrude Stein im Bildvordergrund und Alice B. Toklas als treusorgende Frau und Muse im Hintergrund. Die Rückwand des Salons zeigt jedoch eine Petersburger Hängung, die es in der Realität nie gegeben haben kann: Rahmen an Rahmen hängen hier Werke aus Katherine Bradfords Werkserie der Swimmer, die auch für die Neuinterpretation eines ikonischen Bildmotivs eben jener Moderne steht, die von Gertrude Stein und Alice B. Toklas gefördert wurde.

Die eindrucksvollen Gemälde von Katherine Bradford (*1942) sind leuchtende, üppige Kompositionen. Ihre Figuren, die keine individuellen Merkmale zeigen und weder männlich noch weiblich oder beides sind, bleiben vage, schweben im Raum und materialisieren sich nicht vollständig. Immer wieder begegnen uns Paare, die sich küssen, berühren, umarmen. Eine narrative Dimension wird angedeutet, gerade wenn Superheld*innen ihre bonbonfarbenen Bildwelten bevölkern. Weitergesponnen werden diese Erzählungen jedoch in unseren Köpfen: Katherine Bradford zeigt traumähnliche Situationen, die sich in Schwimmbecken, am Strand, im Nachthimmel oder Weltraum zutragen.

Raum 4

Martin Pfeifle, die heftige variante des lockerseins, 2023

Der deutsche Schriftsteller Ronald M. Schernikau (1960-1991) war homosexuell und Kommunist. Beides ausdrücklich und lautstark. Als 18-Jähriger schrieb er das Buch, das ihn 1980 über Nacht zum Star machte: Kleinstadtnovelle. Nur ein Jahr später verfasste er sein zweites Buch, die heftige variante des lockerseins. ein festspiel. Es sei ein ironischer Titel, erklärte der Autor 1987 in einem Interview: „die leute, die erzählen, daß sie ganz locker sind, sind meistens am verkrampftesten. (…) ich empfinde die variante als nicht locker, sondern als angestrengt und selbstquälerisch.“

Für die Kunsthalle Nürnberg hat Martin Pfeifle (*1975) eine raumgreifende Arbeit aus eigenwilligen Objekten entwickelt, die mit ihrem Titel auf Schernikau verweist und zugleich eine lustvolle Hinterfragung des durchschnittlichen deutschen Wohnzimmers beinhaltet. Farbige Möbelskulpturen besetzen den gesamten Raum: Die Stühle, Bänke, Hocker und Tische sind wie Charaktere, die sich einer eindeutigen Zuordnung entziehen und Vielfältigkeit repräsentieren. Als hybride Objekte konzipiert sind sie zugleich Skulptur, Installation, Möbel und Display.

Uneindeutigkeit als Potenzial. Der Moment der Verunsicherung ermöglicht das Aufbrechen von eingefahrenen Verhaltensmustern und Wahrnehmungsstrukturen. Auf Martin Pfeifles Objekten liegen Bücher und Magazine zu queeren Themen, auf Tablets können Filme und Dokumentationen angeschaut werden. Sobald die Besucher*innen den Raum betreten, in ihm verweilen und mit den Objekten interagieren, werden sie selbst zu Akteur*innen und damit Teil der Arbeit.

Raum 5: Jens Pecho // Mrzyk & Moriseau //Keith Haring // Navot Miller // Soufiane Ababri // Jochen Flinzer

Jens Pecho, Triptychon, 2015/23

In seinem Triptychon dokumentiert Jens Pecho (*1978) die historische Entwicklung und die Veränderungen dreier Paragrafen des Strafgesetzbuches. Beginnend mit ihrer Einführung bei der Reichsgründung 1871 zeichnet er die Veränderungen, Erweiterungen und Streichungen bei den Paragrafen 175 (Verbot von Homosexualität), 166 (Verbot von Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen) und 182 (Verbot von sexuellem Missbrauch von Jugendlichen), in der Weimarer Republik, unter der Herrschaft der Nazis bis zu ihrer aktuellen Fassung nach. Im Zuge der Demokratisierung Deutschlands verschieben sich auch die Inhalte und Sichtweisen auf die "Straftaten" wie auch der Sprachgebrauch und die Gesetzeslage. Im Fall des § 175 bedeutet dies, dass dieser 1994 endgültig aus dem Strafgesetz gestrichen wurde.

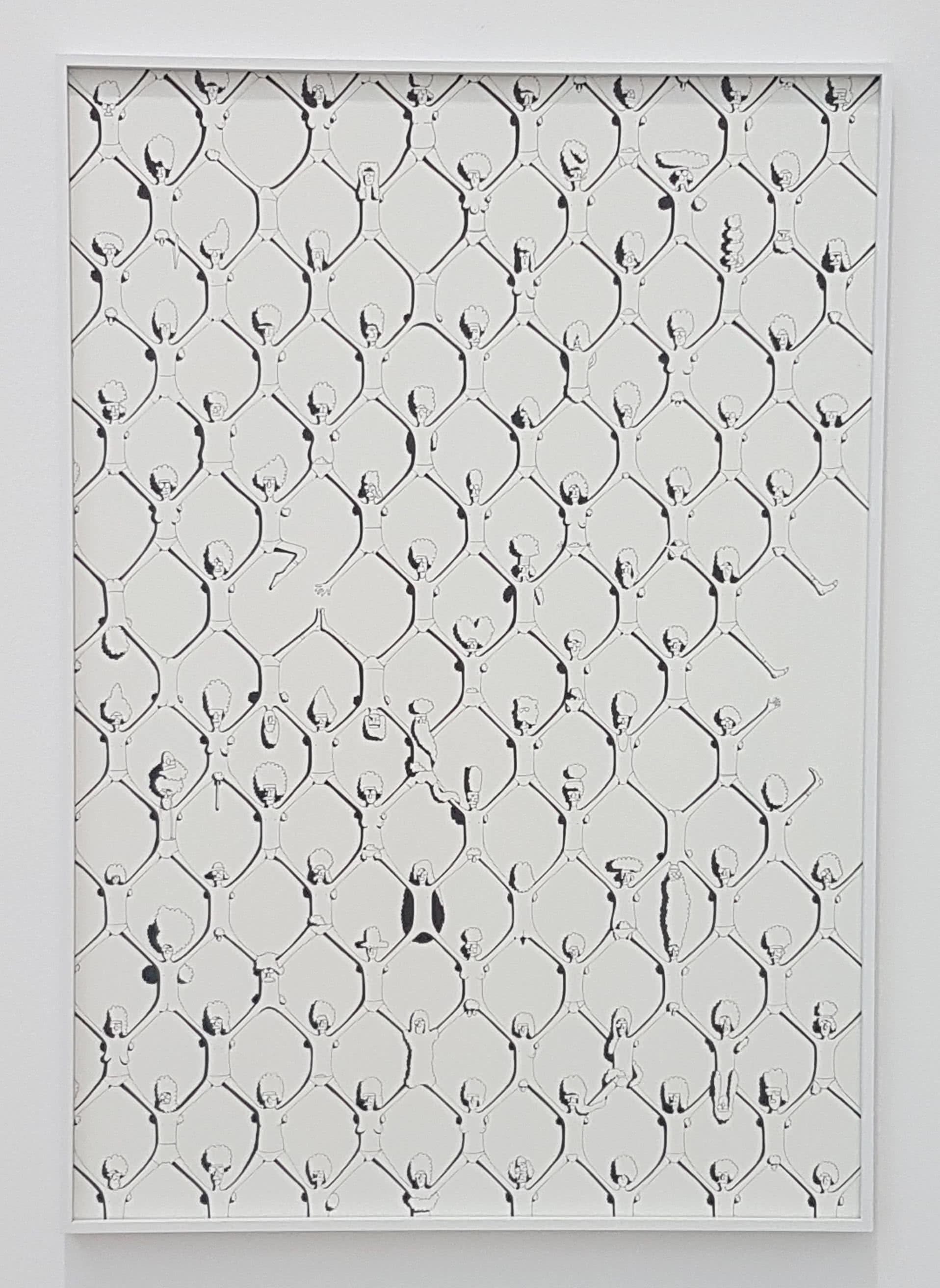

Mrzyk & Moriceau, Untitled, 2023

„One drawing a day keeps the doctor away!“ – diesem Motto folgend haben Mrzyk & Moriceau seit dem Beginn ihrer Zusammenarbeit im Jahr 1998 ein umfangreiches und inhaltlich dichtes zeichnerisches Werk aus surrealen, kaleidoskopartigen Bildern voller Humor und Erotik geschaffen. Oft greifen sie dabei auf Sujets aus der Populärkultur zurück, die sie aus ihrem ursprünglichen Kontext lösen und in einen neuen Sinnzusammenhang setzen.

Ihre Hauptmotive sind Menschen, Tiere oder eine Mischung aus beidem. Unbelebte Gegenstände erwachen zum Leben, menschliche Körperteile werden zu eigenständigen Charakteren. Es ist eine skurrile Welt, in der es von scharf beobachteten Alltagsabsurditäten und surrealen Wesen nur so wimmelt. Hier werden ernste wie auch weniger ernste gesellschaftliche Fragen behandelt, aber es geht auch um hochsensible Themen wie Religion, Sexualität und LGBTIQ.

Das Künstlerpaar Petra Mrzyk, (*1973 ) und Jean-François Moriceau (*1974) lebt und arbeitet in Montjean-sur-Loire (FR).

Keith Haring

Es ist schwer, nicht an Keith Haring (1958-1990) zu denken, wenn man den Begriff „Queer Art“ hört. Durch seine Rolle als ein Pionier der Street-Art, als Ikone der Pop-Art und als politischer Aktivist reiht er sich neben Andy Warhol oder Michel Basquiat in die Riege der großen Namen der New Yorker Kunstszene ein. In den rührenden Motiven und komplexen Wimmelszenen seiner ikonischen Strichfiguren, die anfangs in den Metrostationen und öffentlichen Toiletten New Yorks auftauchten, hat der Maler eine klare politische Haltung kommuniziert. Die erwächst auch aus seiner Identität als homosexueller Mann, der sich in den 1980er-Jahren mit der anfangs „Schwulenpest“ genannten neuen Seuche AIDS infiziert und ihr 1990 zum Opfer fällt. Die verheerende Wirkung der viralen Immunschwächeerkrankung, die hauptsächlich durch sexuellen Kontakt übertragen wird, verarbeitet er in emotionalen Tags und Malereien, die in der Folge unter anderem von der New Yorker Act-up-Bewegung aufmerksamkeitswirksam für ihren öffentlichen Kampf gegen die Seuche genutzt wird; denn außerhalb der queeren Community interessieren sich anfangs nur herzlich wenige Entscheidungsträger*innen für die horrenden Todeszahlen. Haring begegnet diesem politischen Zynismus mit Bildern voller Liebe, Vergebung und eindringlichen Plädoyers gegen das Trennende zwischen uns allen, wie die acht in der Ausstellung versammelten Plakate eindrücklich zeigen: Mit bestechend einfacher Bildsprache thematisiert der Künstler queere Themen wie das Coming-out, Drag Partys und immer wieder AIDS. Die in der Kunsthalle ausgestellten Plakate reflektieren sowohl diese Themen als auch sein persönliches Engagement für die queere Community. Seine Malweise und Botschaft gehen dabei eine bemerkenswerte Symbiose ein, die noch heute in der Erkenntnis gipfeln könnte: Wir sind als Menschen alle miteinander verbunden.

Navot Miller

Verschwenderisch farbig leuchten die großformatigen Leinwände den Betrachtenden entgegen. Berauscht von der elektrisierenden Kolorierung öffnet sich dann der Blick auf private Details und Geschichten inmitten einer sorgsam komponierten Collage alltäglicher Szenen.

Meist porträtiert Navot Miller (*1991) mit strahlenden Farben in einem scheinbar widersprüchlichen Mix aus Elementen homosexueller und jüdischer Bildsprache. Diese Komponenten balanciert er mithilfe von melancholischen und voyeuristischen Stimmungen so aus, dass sich eine unerwartete Intimität ausbreitet.

Sein Arbeitsprozess beginnt immer mit seinen eigenen Erfahrungen, die er mittels Fotos oder Videos dokumentiert. Auch Instagram dient dem Künstler als vielschichtiges Archiv. Einige der Vorlagen für seine Werke zeigt er in seinem Feed im Kontext weiterer lebendiger Alltagsbeobachtungen. Um Javier in the morning after und Agu asleep in hotel casino Morelia dann auf die Leinwand zu bringen, collagiert er die Protagonisten mit neuen, vornehmlich architektonischen Elementen.

In Millers Werk spielen intime Begegnungen eine ebenso große Rolle wie Treffpunkte verschiedener Kulturen und Identitäten. Seine Gemälde verhandeln die eigene Kindheit voller Tabus in Israel sowie die Identifikation als schwuler Mann in Berlin – sehnsuchtsvoll und gleichzeitig unbeschwert.

Soufiane Ababri, Bedwork/Yes, I am, 2021

Seine mit Bedwork/Yes, I am betitelten Zeichnungen fertigt Soufiane Ababri im Bett liegend an. Inspiration für die homoerotisch aufgeladenen Arbeiten, die mal explizit, mal poetisch männliches Begehren und männliche Sexualität umkreisen, bezieht er sowohl aus eigenen Smartphone-Schnappschüssen als auch aus Filmen, Pornos, Videoclips und Archivmaterial. Dabei spielt der Künstler mit Erwartungshaltungen, Stereotypen und Klischees, denn hinter der naiven Anmutung der Zeichnungen verbirgt sich eine vielschichtige Auseinandersetzung mit sexueller wie kultureller Dominanz, mit der Fetischisierung nicht-weißer männlicher Körper, mit der Diskriminierung schwuler Araber sowohl in seinem Geburtsland Marokko als auch in Europa.

Die Tatsache, dass er zugleich Einwanderer, Homosexueller sowie Angehöriger einer postkolonialen Generation sei und dunkle Haut habe, ermögliche ihm einen anderen Blick auf die Dinge, erklärte Soufiane Ababri 2018 in einem Interview. Und so erzählen seine Arbeiten von den Erfahrungen einer queeren, post-migrantischen Gesellschaft, die zwar längst Realität, aber in den Medien und in der vorherrschenden Bildkultur noch immer stark unterrepräsentiert ist. Sein Bedürfnis, sich in einer historischen Familie zu verorten und eine Genealogie queerer Verwandtschaften zu konstruieren, manifestiert sich in seiner Serie Bedwork /Yes, I am, die rund 40 Arbeiten umfasst und eine Art Ahnengalerie bedeutender homosexueller Künstler, Musiker und Schriftsteller darstellt.

Jochen Flinzer, Galleria delle Carte Geografiche, 2000

Dünne Fäden zeichnen ein abstraktes Spinnennetz auf papierene Landkarten, aufgespannt auf die ockerfarbene Gewebefläche eines Paravents: Die sehr persönliche Weltsicht des Künstlers ist in der Ausstellung zu sehen, gestickte Wege im Umriss der Umgebung. Es sind dialektische, mehransichtige Materialgrafiken, die seltsam changieren zwischen Zeichnung, Freirelief und Rauminstallation.

Jochen Flinzer (*1959) hat sich in seinen vielfältigen Seiden- und Polyesterfadenarbeiten die Materialien und Techniken der Stickerei künstlerisch angeeignet, gequeert und dadurch ihrem Framing als Hobby höherer Töchter regelrecht entrissen. Der Mechanismus der Stickereien ähnelt wohl dem, was die Choreografin und Tänzerin Pina Bausch in ihren Aufführungen erreicht hat: Das klassische Medium des Balletts wird in zeitgenössische, freie Formen überführt, ohne dabei die professionellen Fertigkeiten der Tänzer*innen zu unterschlagen. Wie also jene ‒nur scheinbar ‒willkürlich durch die aufwühlenden Räume von Pina Bauschs Inszenierungen taumeln, fallen und wogen, so befreien und verselbstständigen sich Jochen Flinzers Nadelstiche von ihrer Tradition. Und dann, im Raum, beginnen sie zu tanzen.

Raum 6

Claus Richter

Claus Richter (*1971) besitzt die Fähigkeit, poetische Parallelwelten zu erschaffen, in denen sich differenzierte Anspielungen auf die Konsum- und Unterhaltungswelt ebenso finden wie Verweise auf die emotionale, soziale und subversive Funktion von Kitsch und Groteske. Mit seinen Werken gelingt ihm der Spagat zwischen Humor und Melancholie, Zugänglichkeit und Verschlossenheit, Weltflucht und Spektakel. Die Grenzen zwischen der sogenannten Hoch- und Trivialkultur werden klug unterlaufen und die etablierten sozialen, alters- und genderbezogenen Parameter infrage gestellt.

Im Ausstellungskontext entstehen häufig aufwendige Kulissenlandschaften: Das Basteln und Tüfteln an den teils auch mechanischen und elektronischen Komponenten sind für Claus Richter Herzensangelegenheit und Rückzugsmöglichkeit zugleich. Viele seiner Werke besitzen einen biografischen Bezug, so auch die Skulptur Roboter (2023), die sich auf eine Fotografie bezieht, die den zwölfjährigen Claus als Roboter (2023) zeigt. Im Werk des Künstlers finden sich vielfältige Protagonist*innen, die als Stellvertreter*innen für menschliche Emotionen, Ängste und Konflikte dienen. Die Kunstfigur des Roboters repräsentiert die Möglichkeit zur Weltflucht: raus aus dem kleinstädtischen Lippstadt und dem diffusen Gefühl, dass die Alltagsrealität kein passendes Rollenbild für den Heranwachsenden bereithält – hinein in eine Welt, in der es Raum für Fantasie, Theatralik und Andersartigkeit gibt und in der die kindliche Fähigkeit zu Selbstvergessenheit und Unvoreingenommenheit einen hohen Wert besitzt.

Raum 7

Barish Karademir & Walter Schütze, Darkroom

Die Videoinstallation Darkroom bezieht sich auf den gleichnamigen, vermeintlich ruchlosen Ort, das dunkle Nebenzimmer eines schwulen Clubs, in dem man sich bei schwacher Beleuchtung ausschließlich zum Sex trifft. Der Titel bedient das Klischee und weckt gleichzeitig die Neugierde des Voyeurs in uns. Nach dem Betreten des Raumes erweist sich der eigentlich nur dem schnellen Sex verschriebene „dunkle Raum“ als ein Ort der sinnlichen Überreizung. Durch bewegte Bilder illuminiert, inhaltlich jedoch Abgründe eröffnend, wird der Darkroom metaphorisch und subversiv umcodiert. Die Rezipient*innen befinden sich mitten in einem Bilderrausch der Bedrohungen: Ausgrenzung, Ächtung und Verfolgung queerer Menschen durch Staat, Gesellschaft, Politik und Religion. Queerfeindliche Aspekte einer heteronormativen Außenwelt stellen die Betrachter*innen mehrdimensional auf die Probe.

Barish Karademir (*1989) & Walter Schütze (*1970), geprägt durch ihre Erfahrungen am Theater, konzipieren einen Ausstellungsraum als immersive Bühne, die die Besucher*innen in eine düstere und zugleich reizvolle Parallelwelt entführt. Die Installation entstand in Zusammenarbeit mit den Videokünstler*innen Petra Pausch und Alexander Jopke.

Raum 8

Andreas Oehlert, Ohne Titel (h.c., Version B), 2023

Ob mit seinen Zeichnungen, Fotoarbeiten, Installationen oder Skulpturen: Die Werke von Andreas Oehlert (*1966) entwickeln stets eine beeindruckende Räumlichkeit und ermöglichen überraschende Raumerfahrungen. Seine für die Ausstellung konzipierte Installation Ohne Titel (h.c., Version B) aus dem Jahr 2023 thematisiert ein Farbkodierungssystem, das in den 1960er-Jahren in den USA entstand. Der „Hanky Code“ ermöglicht es Eingeweihten, durch das Tragen verschiedenfarbiger Tücher in den Gesäßtaschen ihrer Hosen über (sexuelle) Vorlieben, Wünsche und Rollen zu informieren oder diese zu deuten.

Wir tauchen in eine mysteriöse Welt ein: Aus Jeansstoff genähte Säulen strukturieren den Raum und tragen eine raumfüllende Kassettendecke von gleicher Materialität. Durch einen umlaufenden Spalt fällt diffuses Licht und erzeugt eine Atmosphäre, die an die transitorische Tageszeit der Dämmerung erinnert. Auf jede der Säulen ist eine Hosentasche genäht, in die ein farbiges Tuch gesteckt wurde. Dies führt zu einer Individualisierung und Personalisierung der Säulen, die auch durch ihr weiches Füllmaterial einen organischen Charakter gewinnen. Die Wände des Raums sind in einem satten Grün gestrichen und zeigen drei Fotografien aus der Serie Stagebeauty: Ein Fuchs, eine Eule und ein Schwan – alle aus Porzellan – sind in rätselhaften, erotisch codierten Situationen zu sehen. Mit Ohne Titel (h.c., Version B) schafft Andreas Oehlert einen Raum, der vielfältige Assoziationen weckt: vom verwunschenen Märchenwald bis zu einer „Cruising Area“, in der Menschen nach Partner*innen für sexuelle Begegnungen suchen. Die physische Präsenz der Besucher*innen wird zu einem essenziellen Bestandteil der Installation, da der atmosphärische Säulenwald auch sie durch den Raum „cruisen“ lässt.